Problematizações introdutórias

Este artigo se baseia na minha dissertação de mestrado1, cuja pesquisa teve como propósito fundamental investigar as especificidades da concepção psicanalítica do processo de sexuação feminina e suas repercussões para o campo da clínica. Proponho abordar uma especificidade ímpar para a psicanálise que concerne tanto à sexualidade feminina (Weiblichsexualität) quanto à feminilidade (Weiblichkeit), que é o fato de ambas ultrapassarem, de maneiras distintas, a regência da lógica edípica e da norma fálica na constituição subjetiva e na identificação sexuada de um sujeito. Partindo da proposição de que na atualidade testemunhamos a emergência no laço social de modalidades de sintomas e discursos que se configuram mais além do enquadre sustentado pelo complexo de Édipo, questiono: haveria uma afinidade entre o mais além do Édipo da sexualidade feminina e da feminilidade e as configurações discursivas e sintomáticas no laço social atual? A investigação dos impasses e avanços de Sigmund Freud e Jacques Lacan quanto à sexuação feminina pode contribuir para pensarmos a prática da psicanálise na atualidade?

O estatuto do sujeito e do laço social na atualidade está diferente do da era vitoriana, na qual Freud fundou e edificou a psicanálise contando com os semblantes da hierarquia geracional e da diferença sexual como uma suplência à relação sexual que não existe. Mesmo subvertendo a concepção vigente de sexualidade através da formulação do conceito de pulsão, que demonstra que na espécie humana não existe um saber natural e instintivo intrínseco à sexualidade, Freud podia contar com a transmissão dos semblantes dos papéis sociais e sexuais com base no ideal do eu paterno e no discurso da moral sexual civilizada. Nesse contexto, os sintomas neuróticos eram provenientes da repressão da sexualidade e funcionavam como uma satisfação substitutiva da pulsão sexual recalcada. A moral sexual civilizada era alcançada quando se elegia como objetivo sexual a satisfação da sexualidade com fins reprodutivos (Freud, 1908). A mulher assexuada e anjo do lar era o paradigma da mulher vitoriana (Monteiro, 1998).

Essa época era a do laço social moderno que, apesar de subsistir na aurora da ficção jurídica de que “os homens nascem livres e iguais” (Coelho dos Santos, 2008), ainda possuía na autoridade paterna a sustentação para o complexo de Édipo como o responsável pelo enlaçamento entre as pulsões e as exigências civilizatórias através do recalque dos desejos incestuosos infantis. Esta operação encaminhava os sujeitos nas veredas da lei e do desejo. O mito freudiano de “Totem e Tabu” (1913[1912]) elucida a configuração desse laço social, no qual apesar da morte do pai oracular e do declínio da visão cosmológica do mundo (Koyré, 1991), o pai morto permanecia poderoso, pois sua lei continuou vigorando no lugar de exceção, como símbolo. No entanto, mesmo com esse aparato simbólico social, Freud constata, a partir da sua prática clínica, a insuficiência do complexo de Édipo em organizar subjetivamente toda a estrutura psíquica do sujeito. Desse modo, a partir da formulação do segundo dualismo pulsional (Freud, 1920) e da segunda tópica do aparelho psíquico (Freud, 1923a), Freud define que há um resto estrutural pulsional da operação edípica que não pode ser simbolizado. Nesse ínterim, a sexualidade feminina e a feminilidade desafiavam Freud e sua elucubração de saber edípica sobre o real da castração. O complexo de Édipo frequentemente se demonstrava insuficiente quando se tratava de pensar especialmente a sexuação feminina.

Mas, e na atualidade? Ainda vivenciamos o mesmo laço social vitoriano da era da “moral sexual civilizada”? Ainda contamos com o ideal do eu paterno da estrutura edipiana para aparelhar as pulsões? Os sintomas ainda se configuram como substitutos da satisfação sexual recalcada e como mensagem cifrada? Ainda somos orientados pelos mesmos ideais modernos e pautamo-nos pelo discurso da ciência moderna? Qual a face do Outro na atualidade?

Segundo Coelho dos Santos (2006, p. 13), vivenciamos uma “ruptura intracientífica” entre a modernidade freudiana e a contemporaneidade. Esta ruptura é considerada intracientífica na medida em que não exclui o discurso da ciência, pois no laço social da nossa sociedade ocidental a ciência ainda é a referência mais essencial à nossa civilização. O que diferencia o estatuto da ciência na nossa contemporaneidade de acordo com Miller (2012) é a sua aliança com o discurso do capitalismo, que vem avançando progressivamente e engendrando a ruptura com os fundamentos mais profundos da tradição. Por conseguinte, isso acarreta implicações para a organização psíquica e sintomática dos sujeitos e, portanto, para a prática da psicanálise. Os impasses quanto à organização dos sintomas, discursos e laço social, decorrentes da aliança entre o discurso da ciência e o discurso do capitalismo, vêm promovendo diversas conversações acerca da reatualização da clínica psicanalítica e de suas ferramentas teóricas e psicopatológicas, nessa época caracterizada pelo mais além do enquadre edípico.

Os avanços da ciência, do capitalismo, da propagação do discurso da psicanálise, da ideologia individualista, da emancipação das mulheres, da liberdade sexual e da ascensão do discurso jurídico que proclama o “sujeito de direitos” promoveram – e promovem – uma ampla reformulação histórica, econômica, política e social da modernidade até nossa contemporaneidade. Os dois pontos cardeais da bússola edípica, o laço geracional e a diferença sexual, sofreram muitas mutações da era vitoriana até os dias de hoje. Como consequência, não observamos, na contemporaneidade, uma unidade coesa e uma uniformidade em ampla escala nos discursos que se referem aos semblantes dos papéis sociais e sexuais. Ao invés de um discurso pautado no ideal do eu do Outro, como na época de Freud, o que se apresenta hoje em dia é uma discursividade que incita cada um a ser como quiser, a ser uma exceção, ou seja, uma discursividade que, de acordo com minha pesquisa, demonstra-se análoga à lógica do não-todo proposta e vinculada por Lacan (1972-73) à vertente feminina da sexuação.

Com o declínio da hierarquia geracional – entre pai-filhos, professor-aluno, sujeito de deveres-sujeito de direitos –, a inexistência do Outro é desvelada e a política do ideal do eu paterno, que era sustentada no Outro simbólico, é substituída pelo que Miller e Laurent (1996-97) nomearam como “comitês de ética”, que se apresentam, por exemplo, nas formalizações dos estatutos, cartilhas, legislações, ministérios e secretarias, entre outros. A função do Nome-do-Pai de metaforizar o Desejo da Mãe e promover a significação fálica como o que designa uma medida ao gozo da pulsão de morte e insere o sujeito no campo do desejo – da falta-a-ser – é fragilizada. O lugar e a função que o falo sustentava tornam-se precários e as manifestações sintomáticas aparecem muito mais em sua face pulsional, regidas pelo princípio mais além do princípio do prazer, que impele os sujeitos a variados tipos de excessos. Estes excessos, muitas vezes, não estão a favor dos princípios da vida e do laço social, descoladas do campo da palavra. De acordo com Caroz (2012), testemunhamos a perda do vigor da medida fálica nas adições de todos os tipos, nos transtornos dis (lexia, grafia, calculia, ortografia), nos transtornos hiper (sexualidade, atividade), que levam os sujeitos ao estado do demasiado – demasiado consumo, demasiada agitação, demasiado prazer, etc. Ainda segundo este autor, a nomeação dessas comunidades de seres falantes como hiper ou dis, é uma tentativa de classificar os sujeitos a partir do gozo que os agrega ao invés das suas construções simbólicas (Caroz, 2012). Nesse contexto, de acordo com Miller (2012), presenciamos uma crescente desordem na sexuação, pois o falo, enquanto significante da diferença sexual, perde sua operatividade. Isso vem acarretando o crescimento da ideologia que promove a ideia de que a distinção anatômica entre os sexos possa ser um mero fato de sentido, sem implicar consequências reais e traumáticas na constituição psíquica e sexuada de um sujeito.

Estamos em uma época que Miller (2013) nomeou como depois do Édipo. No entanto, segundo o autor, depois do Édipo não é a mesma coisa que “contra” o Édipo e nem um “anti-Édipo”, mas uma recolocação dos limites do enquadre edípico: ”Sabemos onde Lacan desembocará: ele dirá que o pai é um sinthoma e que o Édipo não poderia dar conta da sexualidade feminina” (Miller, 2013, s/p.). A clínica demonstra que, mesmo na atualidade, o complexo de Édipo ainda funciona para muitos sujeitos como uma organização subjetiva frente ao real sem lei da pulsão de morte. Mas, o que testemunhamos é que não se trata de um Édipo mitológico ou totêmico, universal e ideal, mas de um Édipo que se conforma às versões de quem assume suas funções. Segundo Caroz (2012) subjetivamente nunca se está de todo depois do Édipo. É importante situar que neste artigo o emprego da proposição mais além do Édipo diz respeito ao mais além do Édipo enquanto suporte das utopias comunitárias e do ideal do eu paterno coletivo, pois o Édipo continua comparecendo como um resíduo da divisão subjetiva de um sujeito. Desse modo, as configurações discursivas e sintomáticas na atualidade apontam para uma afinidade com a sexualidade feminina e a feminilidade, na medida em que estas ultrapassam – veremos que de maneira distinta – o enquadre da moldura edípica.

Complexo de castração: pedra angular da sexuação

A perspectiva que Freud inaugura sobre a sexualidade humana demonstra que, para os seres falantes, ser homem ou ser mulher depende de um processo de enlaçamento da anatomia pelo significante no registro da língua, considerando a anatomia como uma dimensão imaginária e real dada de partida. Apesar de sua distinta frase de que “a anatomia é o destino” (Freud, 1924a, p. 197), Freud nos demonstra que a concepção psicanalítica da posição subjetiva masculina e da posição subjetiva feminina não corresponde unívoca e indissociavelmente à anatomia do individuo, mas resulta de um processo lógico no qual o complexo de castração coloca para cada sujeito a necessidade de se localizar subjetivamente frente à diferença sexual. Esse encontro real e traumático com a castração refere-se, inicialmente, à castração materna, cuja constatação desvela a dissimetria sexual e a primazia fálica, que acarretam diferentes consequências psíquicas para os homens e as mulheres como seres anatomicamente distintos. Desse modo, a constituição psíquica do menino e da menina não acontece da mesma maneira, devido aos efeitos dissimétricos do complexo de castração em cada um, em virtude da imagem do corpo e da experiência corporal no registro do real, contingencialmente fornecidos de partida. Isso significa que, no campo da sexualidade humana, é passível de haver uma discordância entre a identificação simbólica, proveniente da nomeação que o corpo recebeu do Outro, e a anatomia. Mas, concomitantemente, a diferença anatômica entre os sexos é o que orienta a sexuação, mesmo quando esta é renegada (Coelho dos Santos, 2006). Como exemplifica Coelho dos Santos (2006), uma mulher não necessita realizar a operação psíquica que um homossexual masculino precisa fazer para comparecer na vertente da sexuação feminina, assim como a histérica necessita servir-se do fantasma masculino para se fazer representar do lado da sexuação masculina (Coelho dos Santos, 2006).

Durante seu percurso, Freud ficou diante de impasses quanto à constituição subjetiva e sexuada das meninas. Através da sua obra, podemos constatar que estes impasses devem-se ao fato de que o que ele elaborou acerca do complexo de Édipo e do mecanismo de identificação secundária, responsável pela identidade sexual de um sujeito, ter sido desenvolvido de acordo com a lógica fálica, lógica masculina da sexuação. Desse modo, a inveja do pênis (Penisneid) e o desejo de sua posse foram identificados por Freud como, “par excellence, um desejo feminino” (1933[1932], p. 128). A sexualidade feminina (Weiblichsexualität) foi circunscrita prioritariamente, mas não exclusivamente, à demanda do pênis à mãe, ao pai, ao homem e ao filho – este último tomado como o equivalente simbólico do pênis no psiquismo. Muitos afirmam que Freud colocou a maternidade como solução para a questão da sexuação feminina. Entretanto, discordamos dessa assertiva, destacando que ele apontou para o enigma “do continente negro da feminilidade”, para a “herança do útero” e para a relação pré-edípica da menina com a mãe, como aquilo que não se restringe à norma fálica. Ao tropeçar constantemente nas mesmas questões “O que quer uma mulher?”, “O que é ser uma mulher?”, Freud suspeita de que sua teoria dava conta da posição sexuada masculina, mas no que diz respeito à posição sexuada feminina, o que desenvolveu “certamente está incompleto e fragmentário, e nem sempre parece agradável” (Freud, 1933[1932], p.134). Freud, inclusive, chegou a declarar que quem quisesse saber mais a respeito desta vertente da sexuação, deveria recorrer ao saber dos poetas e à ciência, quando esta nos pudesse dar “informações mais profundas e mais coerentes” (Ibidem).

Ao final de sua obra, Freud identifica o complexo de castração como o rochedo na sexuação para ambos os sexos, um “osso” no processo analítico. Desta maneira, o autor relaciona os impasses da sexuação àqueles encontrados no final de uma análise e aponta para a impossibilidade de separar o percurso analítico da diferença sexual. O rochedo da castração demonstra as manobras que homens e mulheres realizam para se colocarem à distância da castração, levando-os a direcionar a paradoxal satisfação pulsional para caminhos substitutos nas diferentes modalidades de sintomas.

No Seminário 20: mais ainda (Lacan, 1972-73), que inaugura o último ensino de Lacan2 (Miller, 2002), o autor afirma que irá abordar a questão “Was Will das Weib? O que quer uma mulher?” (Lacan, 1972-73/2008, p.86). Segundo Miller (2002), isso acarreta uma evidente inversão da perspectiva de Lacan em suas elucubrações sobre a clínica. É interessante pontuar que, ao fim de sua obra e ensino, os dois autores, Freud e Lacan, defrontaram-se novamente com as consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos como um real que não cessa de não se escrever e que se coloca como exigência de trabalho. Além disso, após anos de formalização teórica e de experiência clínica, ambos questionam os limites da clínica psicanalítica e de suas ferramentas, partindo do que se coloca sempre como uma mesma rata.

Da primazia edípica à primazia da castração

A obra de Freud possui uma formalização didática-conceitual que a situa com base em duas formulações essenciais de seu ensino: o inconsciente e a pulsão. Com base nesses pilares fundamentais, a obra freudiana é dividida em dois períodos. O primeiro é relativo à primeira tópica do aparelho psíquico (Freud, 1900) e ao primeiro dualismo pulsional (1905; 1914a; 1915), abrangendo os anos de 1890 a 1920. O segundo período é relativo à segunda tópica do aparelho psíquico (1923a) e ao segundo dualismo pulsional, tendo como ponto de virada os anos de 1920, a partir do texto “Mais além do princípio do prazer” (1920). Neste texto, Freud formula o conceito de pulsão de morte que derruba sua suposição da hegemonia da regência do princípio do prazer no psiquismo (1920).

No período relativo ao primeiro dualismo pulsional e à primeira tópica do aparelho psíquico, a teoria freudiana destaca que o cenário principal da realidade psíquica é a trama edipiana, sendo que, só após os anos de 1920 a ênfase recai na primazia do complexo de castração. Até esse período, a teoria que Freud construiu acerca da constituição do sujeito frente à castração e ao complexo de Édipo baseava-se prioritariamente na lógica fálica – lógica masculina da sexuação – assim como na concepção simétrica da inscrição dos meninos e das meninas na partilha sexual. Isso o colocou diante de diversos impasses quanto à sexualidade feminina.

A partir dos anos de 1920, com a elaboração do segundo dualismo pulsional e da segunda tópica do aparelho psíquico, Freud fica diante da primazia da castração, frente à trama edípica, que o leva à descoberta inédita de que, apesar da existência de dois sexos anatômicos, no inconsciente só há o princípio do falo. Com isso, a primazia fálica e a falta de uma representação no inconsciente que designe o que é uma mulher são as consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (Freud, 1925). Segundo Freud (1923b), o princípio da organização genital infantil é a primazia do falo, o que significa que, para ambos os sexos, apenas o órgão genital masculino é simbolizado. Para a criança, a diferença sexual consiste em uma oposição entre indivíduos fálicos e castrados, pois o que está em jogo é a operação simbólica da presença-ausência do falo e não a existência de dois sexos. A sexualidade humana é definida por Freud (1905) como bifásica. A primeira fase, relativa à sexualidade infantil, sucumbe ao recalque e é considerada como o protótipo de toda sexualidade humana (1905). A segunda fase refere-se à sexualidade adulta e começa a ser despertada na puberdade – momento de reedição edípica e do encontro com o Outro sexo3 –, quando o adolescente é convocado à assunção de uma posição sexuada e à escolha de um objeto sexual fora da trama incestuosa.

Nesse contexto, o complexo de Édipo é o responsável pela fabricação da fantasia sexual inconsciente, da narrativa que permite uma elaboração do enigma da diferença sexual e das relações entre os sexos, por atribuir uma interpretação ao sem sentido do real traumático da castração. Desse modo, ele é um operador simbólico que ordena a diferença sexual por meio da articulação com o complexo de castração, sob a égide da lógica fálica. Sem esse operador, a sexualidade permanece na satisfação autoerótica da sexualidade infantil e o campo pulsional, cuja satisfação provém do mais além do princípio do prazer, fica desregulado – apesar da impossibilidade estrutural de regulá-lo totalmente. Ao elaborar a segunda tópica do aparelho psíquico, Freud (1923a) demonstra que o complexo de Édipo é o que permite colocar a pulsão de morte enquistada no isso a serviço de Eros, por meio da constituição do ideal do eu. Todavia, os sintomas e delírios evidenciam o fracasso da regulação por Eros em interditar toda a pulsão de morte, demonstrando que existe uma parte do psiquismo dominada pela desregulação da energia livre de escoamento, regida pelos processos primários enquistados no isso.

Ao postular o papel central do falo na sexualidade infantil a partir do complexo de castração, Freud depara-se com a dissimetria entre o modo masculino e o modo feminino de inscrição na lógica da sexuação. Com isso, ele abre caminho para compreender as direções distintas que cada sexo estabelece quanto ao complexo de Édipo, rompendo com a concepção de que este aconteceria de maneira simétrica nos meninos e nas meninas. Em 1925, Freud escreve o artigo “Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos”, no qual expõe uma constatação fundamental para a mudança dessa concepção simétrica da trama edípica: o complexo de Édipo nas meninas acarreta um problema a mais que nos meninos, visto que a mãe é o primeiro objeto de amor para ambos os sexos. Ou seja, o primeiro objeto de amor para uma menina é homossexual. Os meninos retêm esse objeto no complexo de Édipo, mas nas meninas ocorre algo diferente. Para elas, o complexo de Édipo tem uma longa pré-história e caracteriza-se por ser uma formação secundária (1925).

Aqui, destacaremos os pontos essenciais dos efeitos da articulação desses operadores simbólicos, o complexo de castração e o de Édipo, em ambos os sexos. Quanto ao menino, é o temor de ser castrado que o leva a sair do Édipo e a considerar a submissão a outro homem como uma atitude passiva. Quanto à menina, é a ferida narcísica instalada no narcisismo pela sua condição de castrada, aliada à hostilidade dirigida à mãe – decorrente da decepção de não ter sido contemplada por ela com a posse do pênis – que a leva a entrar no Édipo e a se aferrar na reivindicação do falo. Segundo Freud (1923a), a ameaça de castração leva ao recalque do desejo edipiano incestuoso, à formação do supereu secundário e do ideal do eu como os herdeiros do complexo de Édipo e à assunção sexual de um sujeito pelo mecanismo de identificação secundária. No caso do menino, a fantasia da ameaça paterna de castração do seu pênis opera como uma interdição no seu investimento libidinal na mãe. Através dessa renúncia pulsional, o menino fica diante de uma identificação ambivalente com o pai, pois este é, ao mesmo tempo, seu objeto de amor e o que impede sua satisfação com a mãe. Desse modo, o menino pode ter dois desfechos na dissolução do complexo de Édipo (1924a): um seria ativo, à maneira masculina, em que o menino se identifica com o pai como detentor da mãe enquanto objeto sexual e renuncia ao seu desejo incestuoso para realizar uma escolha objetal fora desse circuito edípico; o outro seria passivo, à maneira feminina, no qual o menino buscaria assumir o lugar da mãe como objeto, para ser amado pelo pai.

Já no caso das meninas, a deflexão do complexo de Édipo fica como algo obscuro, pois a fantasia de ameaça de castração não se aplica a ela, uma vez que para a mulher a castração é um fato consumado e ela não tem nada a perder ou a ser ameaçado. Diante desse embaraço, Freud afirma que, na menina, “a ameaça de castração ganha seu efeito adiado” (1924a, p. 195). Consequentemente, a constituição do recalque propriamente dito, do supereu secundário, do ideal do eu e da identificação sexual na menina ficam como algo enigmático. Formulo esses impasses através das seguintes questões: qual o motivo que levaria o complexo de Édipo da menina sucumbir ao recalque e constituir o supereu – relativo às identificações secundárias –e o ideal do eu, quando não há o medo da perda do órgão e a fantasia da ameaça de castração? Como é realizado o mecanismo do funcionamento edípico feminino de escolha objetal e de identificação secundária, uma vez que o sexo do objeto de amor e de identificação é o mesmo? No horizonte dessas questões, temos assinalado o porquê de a histeria ter afinidade de estrutura com a sexuação feminina, podendo ocasionar posições que visam negar sua condição de castrada, como, por exemplo, uma aversão geral à sexualidade, o complexo de masculinidade e a bela indiferença da histérica. Esses impasses evidenciam que o complexo de Édipo demonstra-se insuficiente para dar conta da sexualidade feminina.

Sexualidade feminina (Weiblichsexualität) e feminilidade (Weiblichkeit)

Na obra de Freud, podemos recolher o emprego, na língua alemã, de duas terminologias diferentes para designar distintas especificidades da sexuação feminina: a Weiblichsexualität (Sexualidade feminina) e a Weiblichkeit (Feminilidade). Essa diferença terminológica, portanto, não é sem consequências. Buscarei distingui-las com base nas proposições freudianas e apontar como cada uma ultrapassa os limites estabelecidos pelo Édipo.

A Weiblichsexualität corresponde ao processo de sexualidade feminina, no qual o complexo de castração e a primazia fálica desembocam no complexo de Édipo rumo à subjetivação da castração e à assunção de uma posição subjetiva na partilha dos sexos. Nesse caso, a função paterna atribui um nome à diferença sexual e possibilita a assimilação do corpo sexuado, permitindo, segundo Lacan, que “o homem assuma o tipo viril e que a mulher assuma um certo tipo feminino, se reconheça como mulher, se identifique às suas funções de mulher” (1957-58, p. 171). A Weiblichsexualität faz jus ao sonho freudiano da fórmula do “preparado de propil, propilos... ácido propiônico... trimetilamina” (1900, p. 115) que origina uma descoberta até então inédita: o desejo sexual inconsciente. Desse modo, a Weiblichsexualität diz respeito ao campo da realidade psíquica, no qual o inconsciente recalcado, ao inscrever a falta de um objeto capaz de complementar o circuito desejante, dirige o desejo aos objetos fora do enredo edipiano e funciona como um moderador de gozo. Assim, a sexualidade feminina se refere à vertente do psiquismo regida pelo princípio do prazer/realidade e pelos processos secundários, nos quais a dinâmica da sexuação alcança o jogo das representações através do recalque secundário da satisfação auto-erótica da sexualidade infantil e do narcisismo primário.

Como vimos, o complexo de Édipo e a primazia fálica colocam vários impasses quanto à constituição psíquica e à identificação sexual da menina. Nesta ocasião, irei pontuar algumas vicissitudes da sexualidade feminina descritas por Freud ao longo do seu percurso. O que pretendo destacar é que, apesar da Weiblichsexualität ser consequência do complexo de Édipo, de uma nomeação paterna que pode permitir a menina simbolizar e aparelhar a pulsão de morte, suas vicissitudes ultrapassam o enquadre edípico e a função fálica, mas não sem se referenciarem a estes operadores simbólicos, ainda que precária e contingencialmente. Algumas vicissitudes da sexualidade feminina descritas por Freud, em decorrência da não aplicação da ameaça paterna de castração na menina:

- Ausência da angústia de castração, precária formação do supereu paterno e da interrupção da organização genital da libido (1924a; 1933[1932]);

- Maior impetuosidade – por não ter nada a perder – e pouca contribuição no desenvolvimento da cultura (1933[1932]);

- Senso de ética e de justiça inferior aos dos homens (1925);

- Identificação secundária precária e mais complexa do que nos meninos – na medida em que para a menina a mãe funciona tanto como figura de investimento libidinal e de identificação sexual, esta tem que realizar uma dupla operação, de se desvincular da mãe como objeto primordial e, ao mesmo tempo, identificar-se com ela na posição de castrada (1931).

Algumas vicissitudes da sexualidade feminina que podemos recolher da obra freudiana em decorrência do complexo de castração, ou seja, da falta do pênis como suporte do falo simbólico – responsável por proporcionar uma medida ao gozo da pulsão de morte, encaminhando-o as veredas do desejo sexual:

- O Penisneid (inveja do pênis) e a reivindicação do falo (1933[1932]);

- O desenvolvimento de uma ferida narcísica e do sentimento de inferioridade (1925);

- O caráter de exceção – uma posição subjetiva decorrente do sentimento de injustiçada, lesionada e prejudicada por não ter sido beneficiada com a posse do falo (1933[1932]);

- A adoção de uma atitude hostil em relação à mãe – por não ter contemplado-a com o pênis (1933[1932]);

- Narcisismo mais acentuado do que nos meninos, mais necessidade se ser amada do que amar, medo da perda do amor e tendência à escolha objetal narcísica e não anaclítica (1914a);

- Deslocamento da inveja do pênis para o ciúme (1925);

- Repulsão geral à sexualidade ou complexo de masculinidade (1931);

- Deslizamento do desejo do pênis para o desejo de ter um filho – devido à equivalência simbólica entre o pênis e o bebê no psiquismo (1933[1932]);

- Masoquismo feminino (1924b);

- Demanda psíquica e somática de reorganização da libido ativa, que é a sua essência por ser masculina, em libido passiva (1905; 1915).

Desse modo, diferentemente da sexuação masculina, cujas vicissitudes encontram um limite e uma uniformidade pela travessia do complexo de Édipo e pela função fálica, a sexualidade feminina comparece como o que não se limita por esses operadores simbólicos, mas tem a possibilidade de se servir dos mesmos.

O termo que designa a feminilidade, Weiblichkeit, começou a ser empregado por Freud com mais veemência a partir de 1920, ano no qual formulou o segundo dualismo pulsional e essa relação não aparece de forma aleatória. Durante a sua obra, Freud utiliza diferentes metáforas para designar a feminilidade e estas se equiparam ao que comparece no psiquismo como o que não possui transcrição psíquica e não veicula representações ideativas, assim como a pulsão de morte. Ele a chama de “continente negro” (1926), “enigma da feminilidade” (1933[1932], p. 130), “herança do útero”, “período pré-edípico da menina com a mãe” (1925). A Weiblichkeit (feminilidade) diz respeito ao que extrapola a regulação homeostática do princípio do prazer e, por isso, não alcança algum êxito no campo das representações, restando como uma fixação pulsional mortífera, que na análise apresenta-se como o limite do interpretável e do dizível. Desse modo, a Weiblichkeit estaria para ambos os sexos como o que é revogado da subjetivação simbólica e retorna do real como irrepresentável, se impondo no funcionamento psíquico como compulsão à repetição.

A feminilidade se refere, portanto, ao que Freud definiu como desamparo originário e processos primários (1950[1895]; 1920), umbigo do sonho (1900), compulsão à repetição e pulsão de morte (1914b; 1920), isso (1923a), trauma do nascimento, angústia automática (Automatischeangst) (1926[1925]), sendo todos estes termos derivados do mais além do princípio do prazer. No texto “Análise terminável e interminável” (1937), Freud alça a feminilidade ao patamar do mais pulsional da pulsão e a coloca como equivalente ao rochedo da castração. Segundo o autor (1937), o nome dado a esse obstáculo foi o de “repúdio à feminilidade”, que seria “a descrição correta dessa notável característica da vida psíquica dos seres humanos” (p. 268). A concepção freudiana de feminilidade (Weiblichkeit) é tomada como esse ponto de “incurável”, uma vez que é a própria causa do aparelho psíquico, sendo o ponto de origem e de limite do mesmo. Desse modo, a feminilidade, assim como a pulsão de morte, não possui um significante que a designe.

O terceiro tempo lógico do Édipo: a inscrição do sujeito na partilha sexuada

No âmbito do primeiro ensino de Lacan (Miller, 2002), o complexo de Édipo ganha um estatuto estritamente simbólico, com uma função peculiar no sistema de estrutura de linguagem da constituição subjetiva: a de significante Nome-do-Pai, que possui a função de metáfora. Nesse período, o Nome-do-Pai e o falo são definidos por Lacan (1957-58) como os significantes primordiais da organização psíquica do sujeito do inconsciente e traduzem o complexo de Édipo freudiano em termos de estrutura de linguagem. Lacan (1957-58) alça o falo à condição de significante da diferença sexual e redefine esse ponto fundamental da descoberta freudiana: enquanto significante, o falo comparece como diferença e encontra-se ausente tanto no homem como na mulher, pois é o representante de uma falta própria à articulação significante e, ao mesmo tempo, o responsável por fornecer-lhe um efeito de significação. Com base nessa estrutura, Lacan (1957-58) divide o complexo de Édipo em três tempos lógicos. No estabelecimento do terceiro e último tempo lógico do Édipo, período responsável pela identidade sexual de um sujeito, Lacan se depara com impasses análogos aos que Freud ficou quanto à sexualidade feminina.

Segundo Lacan (1957-58), no terceiro tempo lógico do Édipo, o pai comparece em sua face positiva como aquele que possui o falo como título de propriedade virtual. Com o estabelecimento da dissolução do Édipo, a criança pode sair com o falo, enquanto título de propriedade virtual no bolso e internalizar o pai como ideal do eu. Como resultado da inscrição do Nome-do-Pai e da metáfora paterna, o falo é deslocado de sua dimensão imaginária para uma dimensão simbólica, enquanto significante do desejo, inscrevendo a significação fálica que recalca o desejo incestuoso edipiano. O falo passa de significado à significante da diferença sexual e torna-se a medida daquilo que tem valor de desejo para um sujeito, do que é desejável a ele. Isso permite que o sujeito utilize o falo como o significante que lhe possibilita simbolizar o sexo, uma vez que essa identificação significante veicula a transmissão da castração simbólica. Deste modo, a terceira etapa lógica do Édipo é relativa à assunção sexual do sujeito como ser sexuado. Para Lacan (1957-58), a constituição do sujeito implica a passagem do plano do imaginário – relativo à identificação narcísica primária com o eu ideal, referente às relações iniciais da criança com a mãe –, ao registro simbólico, por meio da apropriação das insígnias paternas através da identificação secundária ao ideal do eu. Esse é o tempo lógico da dissolução do Édipo, em que se instaura a norma fálica como organizadora da trama sexual que compõe a vida de um sujeito desejante.

No entanto, ao sustentar que a identidade sexual do sujeito é decorrente da formação do ideal do eu como produto do recalque do desejo edipiano e da assimilação das insígnias paternas, vemos que Lacan (1957-58) ficou diante de enigmas equivalentes aos do Freud, chegando a declarar que na menina “A identificação com o pai que então se produz articula-se como um problema, ou até um mistério” (p. 305). Desse modo, em seu primeiro ensino, Lacan fica diante de alguns impasses quanto à tomada da posição sexuada pelas mulheres. Eu os formulo da seguinte maneira: como é possível que uma menina assuma uma identificação feminina através da identificação com as insígnias paternas? Quais as consequências desse processo identificatório com o pai? Como pode o ideal do eu de uma menina se formar pelo recalque na dissolução do Édipo, se é ao entrar nesse complexo que ela se identifica ao pai?

O desfiladeiro lacaniano ao mais além do Édipo freudiano

A partir do Seminário 10: a angústia – que inaugura a periodização milleriana do segundo ensino lacaniano –, Lacan (1962-63) formaliza topologicamente um resto pulsional irredutível à articulação significante na constituição do sujeito no campo do Outro. Este resto que não pode ser suplementado pelo simbólico, uma vez que é excluído e não simbolizado pela máquina da linguagem, é nomeado por Lacan (1962-63) como objeto pequeno a. O objeto a é um resto anterior à fundação da lei e do campo do desejo, que se constitui pela metáfora paterna e pela significação fálica e, por isso, não coincide com o objeto do desejo, posto que este advém da incidência da função simbólica do Nome-do-Pai no desejo da mãe. Esse objeto anterior à significação fálica e ao domínio da fala é definido como causa de desejo. A partir da formalização do objeto a, Lacan (1962-63) sustenta a existência de uma dissimetria no modo como homens e mulheres lidam com as questões do desejo e do gozo, realizando um passo definitivo em direção ao mais além do Édipo.

Segundo Lacan (1962-63), a noção do que é um pai é distinta daquela concebida no mito freudiano em que o pai era considerado como aquele cujo desejo invade, esmaga e impõe-se aos outros, visando à normalização dos desejos nos caminhos da lei. Para Freud, a incidência da interdição paterna no investimento libidinal dirigido aos objetos edipianos (incestuosos) foi tomada como uma consequência da função de um pai morto ou mitológico, cuja causa é a causa sui. Com isso, o sujeito teria como possibilidade de acesso a uma parcela de gozo, a via da transgressão, pois o objeto de gozo é inatingível (das Ding), conforme Lacan (1959-60) o define no Seminário 7: a ética da psicanálise, seguindo a tradição freudiana. A partir da formalização do gozo com o objeto a, Lacan (1962-63 transforma das Ding (a Coisa) em espécies da Coisa (die Sache), de modo que o objeto do gozo deixa de ser esse real inatingível que convida à transgressão, pois o gozo passa à categoria de barrado e fragmentado. A partir da definição do objeto a – campo do vivo, do gozo e da causa do desejo – Lacan percebe, através da experiência analítica, que o pai é aquele que sabe a que objeto a seu desejo se refere. Como ressalta o autor, diferentemente do que enuncia o mito religioso, “o pai não é a causa sui, mas é o sujeito que foi longe o bastante na realização de seu desejo de reintegrá-lo em sua causa, seja ela qual for, para integrá-lo no que há de irredutível na função do a” (1962-63, p. 365).

A dimensão do desejo do pai ganha um novo estatuto, que leva Lacan (1962-63) a realizar uma passagem do Nome-do-Pai aos Nomes-do-Pai, evidenciando o pai como aquele que reintegra o seu desejo como causa. Ao pluralizar o Nome-do-Pai, Lacan (1963) modifica seu estatuto e função, que passa a ser escrita como NP(x). Saber, caso a caso, o que assume o lugar da variável para completar essa função está no centro de sua lógica. Assim, ao ser pluralizado, o Nome-do-Pai é destituído de seu lugar de ideal universal e de modelo da exceção, o que constitui mais um passo lacaniano para além do pai mitológico. Dessa forma, Lacan se dirige a um pai vivo, encarnado, passando do pai universal ao pai particular, cada um com sua père-version (Lacan, 1974-75), com um desejo particularizado.

No Seminário 17: o avesso da psicanálise, Lacan (1969-70) realiza outro passo em direção ao mais além do Édipo, ao inscrever uma disjunção entre o mito e a estrutura, afirmando que a castração é constitutiva da entrada do sujeito na linguagem. A própria linguagem inscreve uma perda de gozo e, simultaneamente, produz o objeto mais-de-gozar, que pode ser recuperado sob as formas do objeto a, como entropia do funcionamento da estrutura da linguagem. Isso significa que o pai é o mito que fornece uma narrativa à perda de gozo, à castração, que é um fato de estrutura. Desse modo, o latifúndio gozante do qual o pai era detentor torna-se passível de ser dividido entre os filhos que passam a ter acesso ao pedacinho de gozo que lhes cabe, sob as formas do objeto a, objeto parcial da pulsão, contingente e perverso polimorfo. O pai morto leva consigo um gozo que é impossível: o gozar de todas as mulheres (Lacan, 1970-71). Isso significa que uma possibilidade que um homem tem de ter acesso à sua fatia de gozo é através da escolha de uma mulher como objeto a, que pode funcionar como uma das espécies da coisa, que permite ao homem essa pequena diferença em relação ao conjunto ‘todos submetidos à castração’ (Lacan, 1972-73). Isso implica que a mulher pode ocupar uma nova posição para ter acesso ao tão reivindicado falo na partida sexual: a posição de objeto a, causa de desejo para um homem.

Diante da castração feminina, da incompletude corporal da mulher, o homem é remetido à insuportável fantasia da ameaça de castração e, com isso, ele articula o seu desejo a uma parte, ao objeto a, que funciona como fetiche, exatamente, porque busca recobrir esse ponto de incompletude, de não-todo. Esse “pequeno” detalhe serve como objeto de gozo para a fantasia masculina, por revestir a mulher e encobrir sua condição de castrada. Desse modo, o gozo masculino é limitado através do seu fantasma, é um gozo endereçado e regulado pelo objeto a, diferentemente do gozo feminino (Coelho dos Santos, 2006). No entanto, até esse momento, esse circuito opera bem na vertente masculina da sexuação, mas continua deixando em aberto os impasses quanto à identificação sexual da menina e ao gozo feminino.

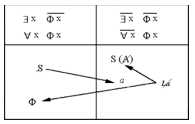

A vertente feminina da sexuação e o S( ) )

O Seminário 20: mais ainda (Lacan, 1972-73), inaugura o período denominado último ensino de Lacan (Miller, 2002), cujo axioma fundamental é “a relação sexual não existe” (Lacan, 1972-73, p. 64). Neste seminário, o autor nos apresenta as fórmulas quânticas da sexuação4, uma formalização da lógica sexuada feminina e masculina. Na vertente feminina das fórmulas não existe uma exceção à castração como na vertente masculina. A inexistência dessa exceção é representada pelo matema S( ), o significante da falta do Outro (Lacan, 1972-73). Este matema demonstra que o Outro não se encontra como ponto de partida, pois não existe ( ), o significante da falta do Outro (Lacan, 1972-73). Este matema demonstra que o Outro não se encontra como ponto de partida, pois não existe ( ). Não há o Outro sexo, pois não há um significante no Outro que designe o que é ser uma mulher. ). Não há o Outro sexo, pois não há um significante no Outro que designe o que é ser uma mulher.

Com as fórmulas quânticas, Lacan (1972-73) apresenta uma lógica que corresponde ao mais além do Édipo freudiano: a lógica do não-todoinscrito na função fálica. Na vertente da sexuação feminina, não existe uma exceção à castração e o que temos é a sua generalização. Com isso, cada mulher é tomada uma a uma, como exceção, pois a falta de um significante que a represente não permite a fundação de um conjunto, como no caso dos homens: “todos submetidos à castração”. O complexo de Édipo é referido à norma fálica e, do lado feminino das fórmulas, o lado direito, do não-todo, o gozo é sujeitado à função da castração e não-todo inscrito na função fálica. Ou seja, o gozo fálico não limita o gozo feminino, que se inscreve em uma lógica mais além do Édipo, como um gozo suplementar, e não complementar que cairia no “todo”. Contudo, segundo Lacan (1972-73) “não é porque ela é não-toda na função fálica que ela deixa de estar nela de todo. Ela não está lá não de todo. Ela está lá à toda. Mas há algo a mais” (p. 100). Há duas coordenadas que regem a sexuação feminina: “a mulher tem relação com S ( ), e já é nisso que ela se duplica, que ela não é toda, pois, por outro lado, ela pode ter relação com Φ” (Lacan, 1972-73, p. 108-9, grifo nosso). ), e já é nisso que ela se duplica, que ela não é toda, pois, por outro lado, ela pode ter relação com Φ” (Lacan, 1972-73, p. 108-9, grifo nosso).

Segundo Miller (2012), através das fórmulas quânticas da sexuação, Lacan buscou “captar os impasses da sexualidade em uma trama lógico-matemática”. O autor pondera que, na medida em que Lacan utilizou a linguagem matemática, ele não tinha como não encarcerar o gozo no falo, em um símbolo, o que significa uma simbolização do real, ou seja, uma construção secundária que intervém após o choque inicial do corpo com lalíngua, com o real sem lei e sem regra lógica (Miller, 2012). No entanto, ao realizar essa formalização, Lacan (1972-73) começa a desenlaçar o gozo desse encarceramento fálico e introduz a dissimetria dos gozos, gozo fálico e gozo Outro, e parece não limitar este último em um símbolo, mas tomá-lo como um acontecimento de corpo. Segundo o autor, “há um gozo, já que nos atemos ao gozo, gozo do corpo, que é, se posso me exprimir assim [...] um gozo para além do Falo” (Lacan, 1972-73, p. 100). Além disso, pondero que o matema S( ) também anuncia que não há a universalidade do falo, nem a garantia da relação com o mesmo – que é da ordem da contingência –, descortinando a inexistência da relação sexual, a equivocidade entre significante e significado e a equivalência entre o simbólico, o real e o imaginário. ) também anuncia que não há a universalidade do falo, nem a garantia da relação com o mesmo – que é da ordem da contingência –, descortinando a inexistência da relação sexual, a equivocidade entre significante e significado e a equivalência entre o simbólico, o real e o imaginário.

Problematizações finais

As formalizações freudianas e lacanianas acerca da sexuação feminina conduzem-nos a um território além do Édipo e do falo. Podemos considerar, através dessa investigação, que vivenciamos uma modalidade de laço social na contemporaneidade em que o mais além do Édipo da sexualidade feminina e da feminilidade vem ganhando cada vez mais esteio.

A definição da sexualidade feminina possui uma relação com a lógica do não-todo inscrito na função fálica, o que significa que, apesar de ultrapassar o enquadre edípico e a norma fálica, a Weiblichsexualität não deixa de se inscrever como não-toda na sexuação, ou seja, não deixa de colocar em discurso uma construção singular do valor sexual acerca do que é ser homem ou ser mulher. Podemos constatar a afinidade da sexualidade feminina, da lógica do não-todo inscrito na função fálica, com o laço social atual através da pulverização de valores sexuais singulares, das polimorfas expressões do desejo sexual que, ao invés de se pautarem por um discurso hegemônico e homogêneo acerca do que são os papéis sexuais e sociais de homens e mulheres, se pautam na lógica do um a um, na versão particular do que é o feminino e o masculino. Desse modo, ao mesmo tempo em que a lógica do não-todo pode engendrar uma tendência à desidentificação, à desregulação do corpo, do prazer e do gozo, ela também pode lançar o sujeito a uma construção, a uma tessitura singular acerca do real da castração, que encontre lugar no pacto civilizatório.

A concepção da feminilidade (Weiblichkeit) possui uma afinidade com o axioma lacaniano “não há relação sexual” (Lacan, 1972-73, p. 64), pois ambos apontam que não há uma lei e uma regra natural para a pulsão que oriente a relação sexual entre os seres falantes, mas uma maneira particular de se articular o que é do Outro com o singular de cada um. Não há a relação sexual e nem um significante que designe a feminilidade. Desse modo, podemos considerar que, de Freud à Lacan, a feminilidade é um dos nomes do real em jogo na psicanálise. Falta no campo do Outro um significante que represente a mulher, o ser, o gozo Outro, a relação sexual, a morte e, em última instância, a própria vida. Por não ter medida, descanso e juízo, a feminilidade pode ser comparada ao gozo desaparelhado da pulsão de morte que se apresenta na atualidade em diferentes manifestações sintomáticas e fenomenológicas, tais como a toxicomania, as adições, a anorexia, a bulimia, a obesidade, entre outros. Esses sintomas não são originados na contemporaneidade, mas a intensa e recorrente manifestação destes em sua dimensão pulsional, que extrapola a regulação homeostática do princípio do prazer e do inconsciente recalcado, engendrando muitas vezes um empuxo à satisfação pulsional sem restrições, demonstra ser em decorrência da nova configuração do laço social. Desse modo, é preciso que a prática da psicanálise continue dando lugar para que o gozo encarcerado no sintoma compareça no circuito da fala e no campo da linguagem.

Nessa modalidade de laço social predominantemente feminina, o Nome-do-Pai e o falo são destituídos de sua potência coletiva e constatamos a ascensão do “direito a um modo individual de gozo”, que muitas vezes não leva a um laço com o outro e com a cultura. Os sujeitos são induzidos a todos os tipos de excesso e, com isso, impelidos a desvencilhar-se do encontro com a castração. Com a destituição do lugar e da função que o Nome-do-Pai e o falo outrora sustentavam, não dispomos de uma ordem simbólica universal, religiosa e tradicional que dite como as coisas devem funcionar e que nos submeta a castração. As escolhas que podemos realizar na atualidade não são necessariamente em prol de um bem supremo comum a todos, pois cada um pode escolher a quais satisfações pulsionais irá renunciar e de quais irá gozar. No entanto, essa libertação das palavras oraculares torna a vida do indivíduo mais complexa, pois o convoca em sua condição de sujeito frente à feminilidade, ou seja, frente à inexistência de um significante que institui uma ordem, uma lei e uma medida. Entretanto, o que os excessos na atualidade apontam é que, diante do real da feminilidade, os sujeitos bradam a ideologia de que tudo é possível, já que é sem lei, em detrimento de uma posição subjetiva que se responsabiliza por suas escolhas, ou seja, que se responsabiliza pela sua castração.

Essa crescente ascensão de uma satisfação pulsional mais além do gozo fálico leva a uma proliferação de sentidos, nominações, discursividades que se desvinculam do real inominável da feminilidade, do impossível de tudo dizer, classificar e catalogar. No entanto, a meu ver, a concepção de feminilidade proposta por Freud não promove esse engodo contemporâneo de que um sujeito pode caminhar pela vida, pelo laço social, ao largo do real impossível da castração. Pode parecer um paradoxo, mas a feminilidade, exatamente por ser incomensurável e não se restringir ao campo da cadeia significante, é o que institui um ponto de limite ao psiquismo e à constituição subjetiva. Esse limite que a feminilidade institui é o rochedo da castração, que diz respeito à impossibilidade de extinguir a perda de gozo, a divisão subjetiva, a perda da realidade e a constituição da realidade psíquica. Não poderia ser essa uma coordenada para a prática da psicanálise na atualidade? Apostar que um sujeito busque se a ver com o real impossível da feminilidade, o rochedo da castração, é colocar em jogo os efeitos da divisão subjetiva como uma hiância impossível de ser saturada, possibilitando que nossa prática não sucumba ao plano das relações intersubjetivas, simétricas e fenomenológicas. Esse ponto de real pode colocar para cada sujeito a responsabilidade de como se posicionar no laço social, pois o sujeito torna-se o responsável por enlaçar seu gozo ao pacto civilizatório e isso não é realizado sem perda e sem mal estar. Nesse ínterim, pondero que não caberia à clínica psicanalítica promover reformas para restituir o pai ou para banir os avanços da ciência. Mas partir da clínica do caso a caso, do que se inscreve e do que escapa para cada um no campo do Outro, colocando para cada sujeito o desafio de se responsabilizar pela sua posição subjetiva frente Ao real da feminilidade.

Notas

- Este texto integra minha dissertação de mestrado, cujo título é “Da castração como rochedo freudiano à vertente feminina da sexuação lacaniana”, defendida em 2013 no Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGTP/UFRJ, sob a orientação da Profa. Dra. Tania Coelho dos Santos e co-orientação da Profa. Dra. Andréa Martello.

- Para situarmos qualquer formalização conceitual da obra de Jacques Lacan, é preciso especificar em qual momento de sua teorização esta formalização se encontra. Miller (2002) distingue três grandes eixos de periodização do ensino lacaniano, que ele nomeou como primeiro, segundo e último ensinos de Lacan. Os dois primeiros são períodos do retorno de Lacan ao texto freudiano e compreendem o intervalo entre os Seminários 1 e 10. Contudo, o Seminário 10: a angústia (Lacan, 1962-63) é um ponto de disjunção devido à formalização do objeto a, que representa a porta de entrada para o segundo ensino, iniciado a partir deste seminário. O pensamento estruturalista e a primazia do registro do simbólico são a égide do primeiro ensino de Lacan. Já o último ensino, como afirma Miller (2002), foi um momento de “desenlaçamento de Lacan em relação ao criador da psicanálise” (Ibidem, p.19-20), que tem seu ponto de inauguração no Seminário 20: mais ainda (Lacan, 1972-73), cujo axioma fundamental é “não há relação sexual”.

- A expressão ‘Outro sexo’ diz respeito à relação do sujeito com o Outro aparelhado pela diferença sexual: “O Outro, na minha linguagem, só poderia ser, portanto, o Outro sexo” (LACAN, 1972-73, p.54).

- Fórmulas da sexuação (Lacan, 1972-73, p. 105):

Referências bibliográficas

CAROZ, G. (2012). Depois do Édipo. Diversidade da prática psicanalítica na Europa. Disponível em: http://www.enapol.com/pt/template.php?file=Textos/Despues-del Edipo_Gil-Caroz.html. Acesso em: Janeiro/2013.

COELHO DOS SANTOS, T. (2006). Sinthoma, corpo e laço social. Rio de Janeiro: Sephora/UFRJ, 2006. Também disponível em www.isepol.com

COELHO DOS SANTOS, T. (2008). Uma leitura politicamente incorreta da subjetividade do brasileiro, em COELHO DOS SANTOS, T. DECOURT, M.C.C. (orgs.), A cabeça do brasileiro no divã. Rio de Janeiro: Sephora – Núcleo de Pesquisa, 2008, p.14-33.

FREUD, S. (1950 [1895]). Projeto para uma Psicologia Científica, in Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. I, 1996, p. 333-444.

FREUD, S. (1900). A interpretação dos sonhos, em Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vols. V-VI, 1996.

FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. VII, 1996, p. 117-232.

FREUD, S. (1908). Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna, em Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. IX, 1996, p. 169-190.

FREUD, S. (1914a). Sobre o narcisismo: uma introdução, em Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIV, 1996, p. 81-108.

FREUD, S. (1914b). Recordar, repetir e elaborar, em Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XII, 1996, p. 159-173.

FREUD, S. (1913[1912]). Totem e tabu, em Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIII, 1996, p. 21-163.

FREUD S. (1915). Os instintos e suas vicissitudes, em Obras Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIV, 1996, p. 123-144.

FREUD, S. (1920). Além do Princípio do Prazer, em Obras Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Imago, Vol. XVIII, 1996, p. 11-76.

FREUD, S. (1923a). O Ego e o Id, em Obras Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIX, 1996, p, 13-80.

FREUD, S. (1923b). A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da sexualidade, em Obras Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIX, 1996, p. 157-161.

FREUD, S. (1924a). A dissolução do complexo de Édipo, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIX, 1996, p. 193-199.

FREUD, S. (1924b). O Problema econômico do masoquismo, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIX, 1996, p. 177-188.

FREUD, S. (1925). Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XIX, 1996, p. 277-286.

FREUD, S. (1926[1925]). Inibição, Sintoma e Ansiedade, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XX, 1996, p. 91-171.

FREUD, S. (1926). A questão da análise leiga, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XX, 1996, p. 179-240.

FREUD, S. (1931). Sexualidade Feminina, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XXI, 1996, p. 233-251.

FREUD, S. (1933[1932]). Conferência XXXIII: Feminilidade, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XXII, 1996, p. 113-134.

FREUD, S. (1937). Análise terminável e interminável, em Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, Vol. XXIII, 1996, p. 223-270.

KOYRÉ, A. (1991). Estudos de História do Pensamento Científico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

LACAN, J. (1957-58). O Seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

LACAN, J. (1959-60). O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

LACAN, J. (1962-63). O Seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

LACAN, J. (1963). Introdução aos Nomes-do-Pai. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

LACAN, J. (1969-70/1992). O seminário, livro 17: O avesso da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992.

LACAN, J. (1970-71/1992). De um discurso que não fosse semblante. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009.

MILLER, J-A & LAURENT, É. (1996-87). O Outro que não existe e seus comitês de ética. Revista Curinga: Belo Horizonte, 1998, n12, p. 4-18.

MILLER, J-A. (2002). O último ensino de Lacan. Opção Lacaniana, São Paulo: Edições Eólia, 2004.

MILLER, J-A. (2012). Apresentação do tema do IX Congresso da AMP. Disponível em: http://www.congresamp2014.com/pt/template.php?file=Textos/Presentation-du theme_Jacques-Alain-Miller.html. Acesso em: Janeiro/2013.

MILLER, J-A. (2013). Uma reflexão sobre o Édipo e o seu mais além. Disponível em: http://www.ebp.org.br/dr/orientacao/orientacao006.asp. Acesso em: Dezembro/2013.

MONTEIRO, M.C. (1998). Figuras errantes na era vitoriana: a preceptora, a prostituta e a louca. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fragmentos/article/viewFile/6038/560. Acesso em: Dezembro/2012

Resumos

Female sexuation and femininity: beyond the Oedipus

This article is based on the master’s thesis presented by the author. Its subject is the specific characteristics that female sexuality (Weiblichsexualität) and femininity (Weiblichkeit) possesses in the psychoanalytic understanding, to overcome in so many distinctive manners, the domination of the oedipal logic and the phallic law in the construction of the subject and his sexual identification. The initial proposition is that, in the present, we are witnessing the appearance of types of symptoms and discourses in the social bond that shape themselves beyond the setting that was once sustained by the Oedipus complex, an poses the following issue: is there a similarity between the element beyond Oedipus that characterizes female sexuality and femininity, and the discursive and symptomatic settings in place inside the current social bond? Will the investigation of the impasses and breakthroughs regarding female sexuation contribute to reevaluate the practice of psychoanalysis nowadays?.

Keywords: psychoanalysis, female sexuation, femininity, the Oedipus complex, castration complex.

La sexuation des femmes et la féminité: plus au-delà de l'Œdipe

Ce travail a pris son point de départ dans le mémoire de master présenté par l'auteur. Il s’agit d’une discussion sur la characthéristique spécifique que possèdent la sexualité féminine (Weiblichsexualität) et la féminité (Weiblichkeit) dans la psychanalyse , de dépasser de façons différentes la régence de la logique œdipienne et la loi phallique dans la constitution du sujet et de son identification sexuée. Le point de départ est la proposition selon laquelle, à l'heure actuelle, nous assistons à l'émergence de modalités de symptômes et de discours dans le lien social qui se présentent plus au-delà de l’encadrement soutenu autrefois par le complexe d'Œdipe. Une question s’impose: y aurait-il une affinité entre l’au-delà de l’Œdipe caractéristique de la sexualité féminine et de la féminité, et les configurations de discours et de symptôme du lien social actuel ? L'enquête sur les impasses et les découvertes sur la sexuation féminine peut-elle contribuer à repenser la pratique de la psychanalyse aujourd'hui?

Mots-clés: psychanalyse, sexuation féminine, féminité, complexe d'Œdipe, complexe de castration.

Citacão/Citation: QUEIROZ DE PAULA, F.O. Sexualidade feminina e feminilidade: mais além do Édipo. Revista aSEPHallus, Rio de Janeiro, vol. IX, n. 16, mai. a out. 2013. Disponível em www.isepol.com/asephallus. doi: 10.17852/1809-709x.2019v8n16p113-133.

Editor do artigo: Tania Coelho dos Santos.

Recebido/Received: 18/09/2012 / 09/18/2013.

Aceito/Accepted: 21/12/2012 / 21/12/2013.

Copyright: © 2013 Associação Núcleo Sephora de Pesquisa sobre o moderno e o contemporâneo. Este é um artigo de livre acesso, que permite uso irrestrito, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que o autor e a fonte sejam citados/This is an open-access article, which permites unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the author and source are credited. |